Ein anspruchsvolles Unterfangen für Unternehmen

Das Ziel dieser Agenda besteht darin, die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDG) bis 2030 zu erreichen. Die Ziele sind so formuliert, dass deren Erreichen den Schutz der Umwelt, menschliches Wohlergehen und eine wirtschaftliche Entwicklung ermöglichte. Und das eben nicht mehr auf Kosten, sondern auch zugunsten künftiger Generationen. Das SDG 1 hat beispielsweise zum Ziel, «Armut in all ihren Formen und überall zu beenden». Das SDG 8 will ein «dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle» fördern. Und gemäss dem SDG 12 sollen die Schweiz und die anderen UNO-Staaten «nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen».

Aktuell sieht es, wohl wenig überraschend, danach aus, dass die SDG in ihrer Gesamtheit weder auf nationaler noch auf internationaler Ebene bis 2030 erreicht werden. Da die Schweiz bis 2050 klimaneutral sein will, werden vermutlich auch die anderen SDG nach 2030 präsent bleiben.

In einem Zwischenbericht vom Januar 2024 schreibt der Bundesrat, dass in vielen Politikbereichen weiterhin Handlungs- und Abstimmungsbedarf bestehe. In einigen Themenfeldern wie Geschlechtergleichstellung, Treibhausgasemissionen, Materialverbrauch oder erneuerbare Energien stimme zwar die generelle Richtung, aber das Tempo der Umsetzung sei noch nicht aureichend.

Eine schwierige Ausgangslage

Im Alltag tauchen im Zusammenhang mit einer nachhaltigen Entwicklung (NE) häufig zwei Probleme auf. Erstens neigen viele Personen und Unternehmen dazu, Verantwortlichkeiten hin und her zu schieben. Viele Politiker sprechen das Thema NE nicht an, weil politische Entscheidungen zugunsten einer NE Wähler in ihrem Konsumverhalten einschränken und sie entsprechend verärgern könnten. Anders gesagt, viele Politiker trauen sich wohl nicht, sich für eine NE einzusetzen, weil sie befürchten, nicht wiedergewählt zu werden. Nicht wenige Unternehmer ändern nichts oder nur wenig an ihren Produktionsbedingungen und Produkten, weil sie mit der Nachfrage der Kundschaft argumentieren. Solange die Kundschaft dieses oder jenes Produkt kaufen möchte, sei es legitim, dieses zu verkaufen. Unabhängig von sozialen und ökologischen Folgen. Und Otto Normalverbraucher wiederum rechtfertigt ökologisch oder sozial schädliches Verhalten mit der Quantität. In diesem Kontext fallen Sätze wie: «Wenn nur ich mein Verhalten ändere, ändert das ja nichts. Da braucht es politische Bestimmungen.» Eine Pattsituation.

Zweitens leidet die nachhaltige Entwicklung an vielfältigen Interpretationsansätzen. Vor allem der Begriff «nachhaltig» dient heute, gerade in der Politik und Wirtschaft, häufig als Schlagwort, um sich vermeintlich besser darzustellen. Oft verwenden Unternehmen «Nachhaltigkeit» in ihrem Leitbild, in ihren Grundsätzen oder Geschäftsberichten schlichtweg mit der Bedeutung «langanhaltend». Ein Satz wie «wir kümmern uns um eine nachhaltige Produktion» bedeutet dann, dass die Produktion in ihrer aktuellen Form noch viele Jahre so weitergehen kann. Ökologische oder soziale Aspekte kommen in dieser Auslegung von «Nachhaltigkeit» nicht vor.

Modern formuliert bezeichnet man dieses Verhalten als Greenwashing.

Nachhaltigkeit im Sinne der Agenda 2030 und der SDG bezeichnet eigentlich eine Vision oder einen Zustand, der anzustreben ist. Eben ein Zustand, in dem die Ökologie, Gesellschaft und Wirtschaft miteinander harmonieren und nicht ausbeuten. Nachhaltige Entwicklung wiederum bezeichnet den konkreten Prozess beziehungsweise die konkreten Schritte, die getan werden (sollten), um dem Zustand einer Nachhaltigkeit näher zu kommen.

Kein leichtes Unterfangen

Je nach Unternehmen ist das Vorhaben, sozial und ökologisch nachhaltiger zu handeln, wirtschaftlich gesehen leichter oder weniger leicht umzusetzen. Ein kleines Familienunternehmen, das in seinem Dorf betagte Menschen in ihrem Zuhause bei alltäglichen Arbeiten unterstützt, erreicht die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung vermutlich ziemlich schnell. Der ökologische Schaden eines solchen Unternehmens hält sich wohl in Grenzen. Und eine soziale Nachhaltigkeit ist gewissermassen das Kerngeschäft eines solchen Unternehmens.

Etwas schwieriger sieht die Situation bei internationalen Unternehmen aus. Allein deren Lieferketten sorgen häufig für einen grossen ökologischen Fussabdruck. Und auch die Arbeitsbedingungen vieler Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind in einigen Regionen der Welt alles andere als befriedigend. Oder in der bekannten Faustregel pointiert formuliert: Wo Konsumenten Geld sparen und in ihrem Portemonnaie behalten können, fehlt es an anderer Stelle. Wollen internationale Unternehmen in einer globalisiert-kapitalistischen Wirtschaft mithalten können, bleibt ihnen aus ihrer Sicht häufig keine andere gewinnbringende Möglichkeit.

Voraussetzungen auf allen Ebenen

Damit Unternehmen den SDG gerecht werden können, müssen auch auf politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene gewisse Bedingungen erfüllt sein. Gemäss Andrea Essl vom Institut für Organisation und Personal der Universität Bern brauche es auf der politischen Ebene zunächst klare und konsistente Rahmenbedingungen. «Regulierungen schaffen Mindeststandards», so Essl. Als Beispiel nennt sie Offenlegungs- und Sorgfaltspflichten für Unternehmen. Doch so einfach ist die Lösung nicht. «Wenn Unternehmen nur deshalb nachhaltig handeln, weil sie es müssen», sagt Essl, «bleibt der Wandel oft oberflächlich.» Wirklich wirksam seien Regelpakete, die Regulierungen mit gezielten Anreizen kombinieren. Konkret meint sie damit Förderprogramme, steuerliche Vorteile oder Innovationsprämien. Diese könnten nachhaltiges Verhalten wirtschaftlich attraktiv machen.

Apropos Wirtschaft: Auf der wirtschaftlichen Ebene spiele die Unternehmensführung eine zentrale Rolle. «Nachhaltigkeit sollte nicht als Zusatzthema verstanden werden, sondern als strategischer Bestandteil des Kerngeschäfts», erklärt Essl. Sie verweist auf eine Studie, die zeigt: Die Zusammensetzung der Unternehmensleitung – beispielsweise bezüglich Nachhaltigkeitserfahrung der Mitglieder oder auch Diversität – beeinflusst messbar, wie stark Nachhaltigkeit in Entscheidungen integriert wird.

Abgesehen davon sieht Essl in der Kreislaufwirtschaft ein grosses Potenzial. «Die Kreislaufwirtschaft eröffnet nicht nur ökologische, sondern auch wirtschaftliche Chancen, indem Ressourcen effektiver genutzt und neue Geschäftsmodelle entwickelt werden.»

Und auch die gesellschaftliche Dimension sei entscheidend. Ein breites Nachhaltigkeitsbewusstsein entstehe nicht von selbst. «Hier spielt Bildung zum Beispiel eine zentrale Rolle», sagt Essl, «insbesondere auch im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich.» Verstünden Führungskräfte Nachhaltigkeit als Teil professioneller Verantwortung, verändere sich langfristig auch die Unternehmenspraxis. Zudem übe die Gesellschaft zunehmend Druck aus. «Kundinnen und Kunden erwarten Transparenz und Verantwortung.» Dieses gesellschaftliche Erwartungsniveau könne Unternehmen stark zum Umdenken bewegen. Essl fasst zusammen: «Letztlich braucht es also ein Zusammenspiel: Klare politische Leitplanken, wirtschaftliche Strukturen, die nachhaltiges Handeln belohnen, und eine Gesellschaft, die genau das auch einfordert.»

Die Frage der Rentabilität

Mittlerweile beschäftigen sich zahlreiche empirische Studien mit der Frage, ob ein soziales und ökologisch nachhaltiges Wirtschaften heute rentabel ist oder nicht. Die Mehrheit dieser Studien kommt gemäss Essl zum Befund, dass sich Nachhaltigkeit und Rentabilität nicht ausschliessen. «Im Gegenteil: Sie verstärken sich im besten Fall gegenseitig.»

Als Beispiel verweist Essl auf eine viel zitierte Analyse von McKinsey & Company aus dem Jahr 2023. In dieser Analyse wurden über 2000 börsennotierte Unternehmen untersucht. Triple Outperformers, also Firmen, die ökologisch, sozial und ökonomisch stark aufgestellt sind, erzielten über fünf Jahre hinweg höhere Umsatzwachstumsraten und Gesamtrenditen als ihre weniger nachhaltigen Mitbewerber. «Die Analyse betont aber die Wichtigkeit für ein gutes Geschäftsmodell, den Profit weiterhin im Auge zu behalten», so Essl.

Auch wissenschaftliche Studien bestätigen diesen Trend. Eine Metaanalyse von Nogueira et al. aus dem Jahr 2023 zeige, dass Umwelt- und Nachhaltigkeitspraktiken im Durchschnitt positiv mit Unternehmensleistung korrelieren. «Insbesondere in Branchen, in denen Ressourceneffizienz und Reputation relevant sind», so Essl. Und gemäss einer weiteren Metastudie wirke der Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeit und Profitabilität vor allem langfristig. «Kurzfristig können Investitionen zunächst Kosten verursachen», erklärt Essl, «über die Zeit amortisieren sich diese jedoch.»

Es gebe aber auch Studien, die dieses Ergebnis in Frage stellten. Eine Studie von Candio vom vergangenen Jahr finde beispielsweise keine durchgängig positiven Effekte. Sie zeige, dass ein Unternehmen nicht notwendigerweise Profit erziele, wenn es Wert auf Nachhaltigkeit im Bereich der Umwelt, des Sozialen und der Unternehmensführung lege. Gemäss dieser Studie beeinflusst der institutionelle und organisatorische Kontext die Profitabilität stark. Essls Fazit: «Nachhaltiges Wirtschaften ist kein Widerspruch zu Rentabilität. Es zahlt sich vor allem dann aus, wenn ökologische und soziale Ziele integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie sind.» Wer Nachhaltigkeit ernsthaft betreibe, werde in der Regel resilienter, innovativer und letztlich auch profitabler.

Herausforderungen für Schweizer KMU

Essl sieht die grösste Herausforderung für viele KMU darin, die steigenden Anforderungen an Nachhaltigkeitsberichterstattung zu erfüllen. Immer mehr Kunden, Eigentümer und Geschäftspartner verlangten Transparenz über ökologische und soziale Themen. «Besonders für KMU, die als Zulieferer von Unternehmen tätig sind, die unter die EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung fallen, wird der Druck zunehmend spürbar», so Essl. In der Schweiz habe diese Dynamik zugenommen. Ein weiteres Problem sei oft die Umsetzung. «Viele KMU verfügen weder über die personellen noch über die finanziellen Ressourcen, um die dafür nötigen Daten systematisch zu erheben», sagt Essl. Häufig müssten externe Berater beigezogen werden. Das verursache zusätzliche Kosten. Hier wären gezielte Förderprogramme oder branchenspezifische Unterstützungsangebote wie Innosuisse oder EnergieSchweiz hilfreich.

Zudem stelle ein Mangel an Kompetenzen im Bereich Nachhaltigkeitsmanagement eine Hürde dar. «Gerade kleinere Unternehmen profitieren von praxisnahen Weiterbildungsangeboten, klaren Leitfäden oder Kooperationen mit Hochschulen, um umsetzbare Lösungen zu entwickeln.»

Nicht zuletzt spiele der Markt eine Rolle. Nachhaltigkeit werde zunehmend zum Differenzierungsmerkmal. «Wenn Konsumenten und Geschäftskunden den Mehrwert nachhaltiger Produkte stärker anerkennen», so Essl, «entsteht ein echter Wettbewerbsanreiz.»

Persönliche Einschätzung

Essl persönlich vertritt die Ansicht, dass ständiges wirtschaftliches Wachstum sowohl ökologisch als auch sozial problematisch sein könne. Ökologisch, weil Wachstum fast immer mit steigendem Ressourcenverbrauch und höheren Emissionen verbunden sei. Sozial, weil die Gewinne in einem wachstumsorientierten System häufig ungleich verteilt würden. «Kapitalerträge wachsen schneller als Löhne und ökologische Kosten werden oft in Länder mit schwächeren Arbeits- oder Umweltstandards ausgelagert», so Essl.

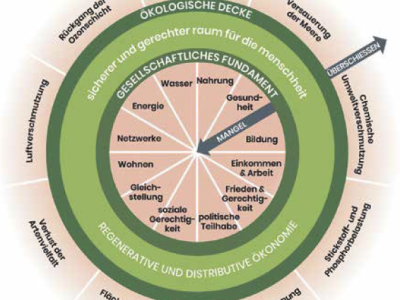

Das Donut-Modell (Wirtschaftsmodell, das die sozialen Bedürfnisse der Menschheit erfüllt, ohne den Planeten auszubeuten) empfinde sie in diesem Zusammenhang als sehr inspirierend. Das Modell stelle nicht das Wachstum selbst in den Mittelpunkt, sondern das Wohlergehen. Das bedeutet soziale Gerechtigkeit, intakte Umwelt und wirtschaftliche Stabilität. Profit werde dadurch nicht ausgeschlossen, sondern in einen nachhaltigen Kontext eingebettet. «Ich denke, es geht also weniger darum, den Kapitalismus abzuschaffen», so Essl, «sondern ihn neu auszurichten.» Damit meint sie unter anderem, Wachstum qualitativ statt quantitativ zu verstehen, Unternehmen auch an sozialen und ökologischen Beiträgen zu messen und politische Ziele nicht allein am BIP festzumachen. Ganz im Sinne des Donut-Modells bestünde das Ziel somit nicht darin, grös-ser zu werden, sondern im Donut zu bleiben.